Segregación Escolar, Movilidad Social y Habilidades Sociales

18 de noviembre de 2025

Santiago Caicedo, Profesor Asociado Northeastern University.

Doctorado: University of Chicago.

Pregrado y maestría: Universidad de los Andes.Página web del autor: https://www.scaicedo.com/

Sobre la iniciativa voces: https://economia.uniandes.edu.co/voces

María y Camila presentaron el examen Saber 11 el mismo año con puntajes casi idénticos. Ambas soñaban con estudiar Arquitectura. María estudió en un colegio oficial en un barrio de estrato 2; Camila, fue a uno privado de estrato 5. Una década después, solo una de ellas trabaja como arquitecta con un salario competitivo.

Esta historia se repite todos los días en Colombia. Y no debería sorprendernos: entre los países latinoamericanos, Colombia tiene uno de los niveles más bajos de movilidad social intergeneracional. Mientras en las economías desarrolladas el 70% de la variación educativa entre hijos es independiente de sus padres, en Colombia apenas llegamos al 55%. Casi la mitad de nuestro destino educativo está decidido desde la cuna (Van der Weide et al., 2021).

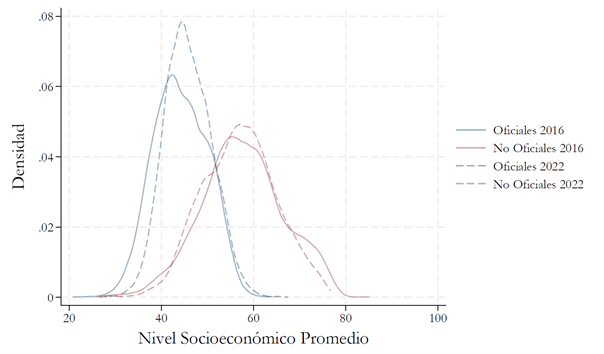

El problema comienza temprano. La Figura 1 muestra como entre 2016 y 2022, los estudiantes de colegios oficiales tienen un nivel socioeconómico promedio de 47 puntos en una escala de 0 a 100, mientras que los de colegios privados tienen 60 puntos. Esta brecha parece manejable, pero esconde algo más profundo: el 57% de toda la variación socioeconómica entre estudiantes se explica por el colegio al que asisten, no por diferencias dentro del mismo colegio.[1]

Los colegios colombianos son burbujas homogéneas. Los estudiantes de un colegio oficial comparten perfiles similares entre sí, al igual que los de un colegio privado de élite. Pero entre estos colegios, las diferencias son enormes. Y este patrón ha permanecido obstinadamente estable durante los últimos años.

Figura 1. Nivel Socioeconómico Promedio en Colegios Oficiales y No Oficiales

Nota: El Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) se calcula mediante Teoría de Respuesta al Ítem considerando educación y ocupación de los padres, y dotación del hogar (escala 0-100, comparable desde 2012). Ver ICFES, 2019. Fuente: Cálculos propios con base en datos de Saber 11, 2016-2022 (ICFES).

Esta segregación no es solo estadística. Como documentan Cárdenas, Fergusson y García-Villegas (2021) en su análisis del "apartheid educativo" colombiano, las clases altas se perpetúan no solo por dinero, sino mediante marcadores sociales como nombres, formas de hablar, códigos de vestimenta, que se aprenden precisamente en esos años del colegio. Son señales que luego se traducen en acceso a redes de poder y oportunidades laborales.

"Estudia y sal adelante" es el refrán en las casas colombianas. Pero aquí comienza el segundo filtro. Aunque la cobertura en educación superior ha crecido hasta alcanzar el 56% en 2024, esto significa más del 40% de los jóvenes colombianos nunca llega a pisar una universidad o institución técnica. Y para quienes sí llegan, el camino está lejos de garantizado. Uno de cada tres estudiantes que ingresa al sistema de educación superior deserta sin graduarse. En programas universitarios, alrededor del 25% de estudiantes no completan su carrera. Los datos son aún más preocupantes para programas técnicos y tecnológicos, donde las tasas de deserción superan el 30% (SPADIES, 2024).

La experiencia internacional confirma que las universidades, por sí solas, no eliminan las barreras. Zimmerman (2019) documenta que en Chile los estudiantes de contextos privilegiados se benefician enormemente de asistir a universidades de élite, mientras que estudiantes de bajos ingresos no perciben los mismos retornos, a pesar de completar exactamente la misma carrera. Una vez en el mercado laboral, enfrentan barreras invisibles pero muy reales para acceder a posiciones de liderazgo.

En Colombia se ve algo similar con "Ser Pilo Paga". El programa mostró resultados prometedores en términos de integración social y reducción de prejuicios (Londoño-Vélez et al., 2020; Laajaj et al., 2022). Pero solo benefició al 2% de cada cohorte. Las estructuras segregadas siguen intactas para el 98% restante.

Parte del problema es que el mercado laboral cambió, pero nuestro sistema educativo segregado no se adaptó. Durante décadas, lo importante era saber hacer: operar una máquina, aprender a usar Excel, resolver ecuaciones. Hoy, saber trabajar con otros es tan valioso como saber hacer el trabajo. Esta transformación está documentada para Estados Unidos por Deming (2017), quien mostró que entre 1980 y 2012 las ocupaciones con altos requerimientos de habilidades sociales crecieron significativamente, mientras las tareas rutinarias perdieron terreno. El mercado laboral premia lo que algunos nunca aprendieron.

En Colombia vemos el mismo patrón. Usando datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para 2010 y 2015, y vinculando ocupaciones con sus requerimientos de habilidades sociales, encontramos que las ocupaciones intensivas en trabajo en equipo y liderazgo pagan salarios 85-90% más altos que aquellas de baja intensidad. Más específicamente: un aumento de un punto en habilidades sociales se asocia con 13% más de salario.[1]

Y aquí viene lo crucial: cuando vinculamos estos datos con los programas académicos, emerge un patrón revelador. Los programas académicos donde el trabajo en equipo y el liderazgo es más valorado (como en Administración, Derecho o Arquitectura) son precisamente aquellos con mejores salarios. Y también aquellos a los que acceden desproporcionadamente estudiantes de colegios privados de élite.

Entre graduados de programas que requieren altas habilidades sociales, la distribución de ingresos varía enormemente. Para ponerlo en perspectiva: un estudiante que se mueve del cuartil inferior al superior en habilidades sociales puede esperar ingresos 12-15% más altos. Eso es comparable al retorno de un año adicional de educación universitaria.

La segregación escolar temprana tiene consecuencias directas sobre estas habilidades. El trabajo colaborativo efectivo requiere capacidades que solo se desarrollan con exposición sostenida a contextos diversos: comunicarse con personas de distintos códigos culturales, negociar diferencias de perspectiva, confiar en capacidades de otros más allá de su apariencia o acento. Si durante 11 años solo interactúan compañeros de colegio de contextos idénticos, no se desarrollan estas habilidades.

La investigación internacional reafirma estos mecanismos. Hjort (2014) encuentra que en una fábrica keniata los trabajadores eran más productivos con pares de su misma etnicidad, no por diferencias reales de habilidad sino por sesgos de percepción. Lowe (2021) muestra resultados análogos para castas en India: la integración deliberada de equipos diversos reduce estos sesgos, pero solo cuando se sostiene en el tiempo.

En Colombia, estos sesgos se forman en un sistema educativo segregado durante la infancia, y luego se refuerzan en un mercado laboral que pregunta "¿en qué colegio estudiaste?" como parte del ritual de entrevista. El nombre del colegio es señal comprimida de redes, códigos y oportunidades de práctica de habilidades que el mercado valora.

Colombia no puede darse el lujo de desperdiciar talento. Hsieh et al. (2019) encuentran que la reducción en segregación de raza y género en Estados Unidos explica entre 20% y 40% del crecimiento en producto per cápita durante las últimas cuatro décadas. En países en desarrollo como el nuestro, con desigualdad más pronunciada, el potencial de ganancias por aprovechar mejor el capital humano puede ser aún mayor.

Cada María que no llegó a ser arquitecta porque su origen definió sus oportunidades representa pérdida económica y social concreta. Los datos son claros: la segregación empieza temprano, la universidad no la corrige, y las habilidades sociales (cada vez más valoradas) están distribuidas desigualmente según el origen.

Romper este círculo vicioso requiere intervención decidida y temprana. Porque el problema no es solo que algunos no lleguen a la universidad. Es que incluso cuando llegan, el colegio del que vienen sigue definiendo su futuro. Y en un mercado donde saber trabajar con otros vale tanto como saber hacer el trabajo, la segregación escolar temprana se traduce directamente en desigualdad permanente.

Notas

Santiago Caicedo, Profesor Asociado de Northeastern University, [email protected], [email protected]. Agradezco a Isabella Becerra por el maravilloso trabajo compilando los datos para este escrito.

Referencias

Cárdenas, J.C., Fergusson, L. & García-Villegas, M. (2021). La quinta puerta: De cómo la educación en Colombia agudiza las desigualdades en lugar de remediarlas. Ariel.

Deming, D. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. Quarterly Journal of Economics, 132(4), 1593-1640.

Hjort, J. (2014). Ethnic divisions and production in firms. Quarterly Journal of Economics, 129(4), 1899-1946.

Hsieh, C.T., Hurst, E., Jones, C.I. & Klenow, P.J. (2019). The allocation of talent and US economic growth. Econometrica, 87(5), 1439-1474.

ICFES (2019), Saber al Detalle Edición 04. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Edicion-4-boletin-saber-al-detalle-.pdf

Laajaj, R., Moya, A. & Sánchez, F. (2022). Equality of opportunity and human capital accumulation: Motivational effect of a nationwide scholarship in Colombia. Journal of Development Economics, 154, 102754.

Londoño-Vélez, J., Rodríguez, C. & Sánchez, F. (2020). Upstream and downstream impacts of college merit-based financial aid for low-income students: Ser Pilo Paga in Colombia. American Economic Journal: Economic Policy, 12(2), 193-227.

Lowe, M. (2021). Types of contact: A field experiment on collaborative and adversarial caste integration. American Economic Review, 111(6), 1807-1844.

SPADIES (2024), Estadísticas de Deserción, corte 2023. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Estadisticas-de-desercion/

Van der Weide, R., Lakner, C., Mahler, D.G., Narayan, A. & Ramasubbaiah, R. (2021). Intergenerational mobility around the world. Policy Research Working Paper No. 9707, World Bank.

Zimmerman, S.D. (2019). Elite colleges and upward mobility to top jobs and top incomes. American Economic Review, 109(1), 1-47.

Nota metodológica: Este análisis se basa en datos del examen Saber 11 (2016-2022), registros de educación superior del SNIES, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH 2010-2015), y clasificaciones internacionales de programas académicos y ocupaciones (CINE-ISCED, CIP, SOC, O*NET).

[1] Estimado mediante regresión log-lineal con datos GEIH 2010-2015. Un punto adicional en el índice de habilidades sociales (escala 0-100) se asocia con 12.6% mayor salario. Las habilidades sociales por ocupación se miden usando O*NET, replicando metodología de Deming (2017).

[1] Calculado mediante modelo de efectos aleatorios. El coeficiente de correlación intraclase (ICC), mide la proporción de varianza del Índice de Nivel Socioeconómico (INSE), explicada por diferencias entre colegios versus diferencias dentro del colegio. Para 2016-2022.