Colombia necesita volver a ser aburrida

19 de agosto de 2025

David Perez-Reyna, Profesor asociado, Universidad de los Andes.

Doctorado: University of Minnesota.

Pregrado y maestría: Universidad de los Andes.Página web del autor: https://sites.google.com/site/davidperezreyna/

Sobre la iniciativa voces: https://economia.uniandes.edu.co/voces

Los macroeconomistas colombianos solemos sentirnos orgullosos de la estabilidad económica del país. Colombia se ha caracterizado por ser un país con volatilidad macroeconómica baja, en particular, comparado con países pares de América Latina. Esta baja volatilidad ha venido de la mano de un crecimiento que ha sido de los más altos de la región. A principios del siglo XX, Colombia era uno de los países más pobres de América Latina: su PIB per cápita representaba apenas 64% del promedio regional. Los ingresos de un colombiano en promedio eran una cuarta parte los de un argentino, que en promedio era el más rico. Para 2017, el PIB per cápita de Colombia había subido a 95% del promedio latinoamericano y 60% del ingreso promedio de un panameño, que eran los más ricos. El crecimiento constante, aunque poco espectacular, y la baja volatilidad macroeconómica dependió de un manejo fiscal responsable. Mientras otros países de la región experimentaban ciclos dramáticos de auge y crisis, Colombia mantenía una trayectoria más estable. Colombia necesita volver a una economía aburrida, con crecimiento constante, y para eso el primer paso es volver a la responsabilidad fiscal.

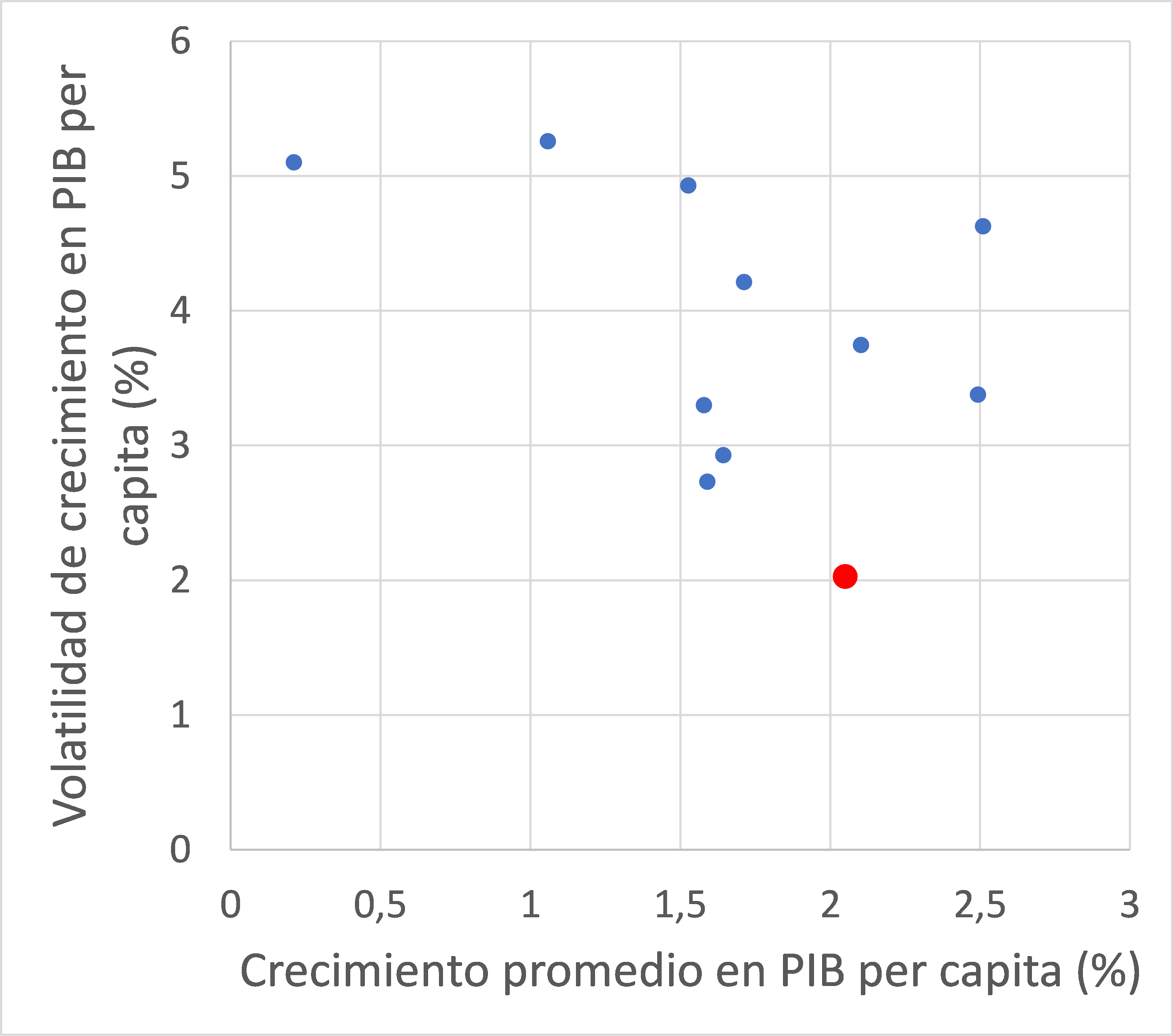

Los ciclos económicos tienen costos para el bienestar (e.g. Gadi, 2004; Imrohoroǧlu, 1989). Estos costos son consecuencia de varios mecanismos que implican costos. Cuando una economía es volátil, las empresas postergan inversiones, los trabajadores enfrentan incertidumbre laboral constante y las familias no pueden planear a futuro. Además, mayor volatilidad macroeconómica no se traduce necesariamente en mayor crecimiento promedio. La Figura 1 muestra el crecimiento promedio per cápita y la desviación estándar de dicho crecimiento entre 1960 y 2017 para los 11 países más grandes de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Nótese que hay una relación negativa. Es de destacar que la volatilidad de Colombia es la menor (punto rojo en el gráfico).

Figura 1: Volatilidad vs. promedio de PIB per cápita

Fuente: Banco Mundial. Cálculos del autor

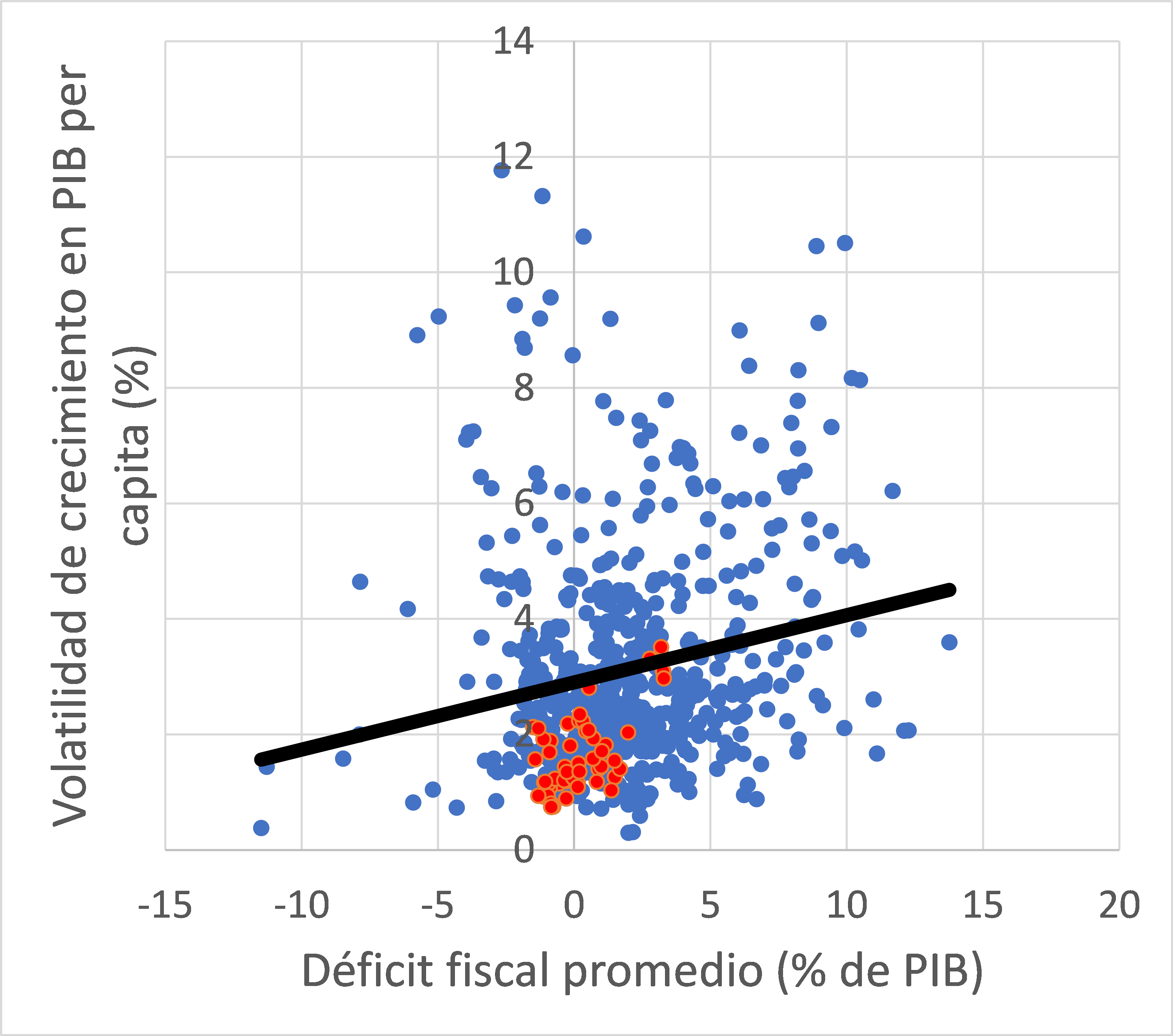

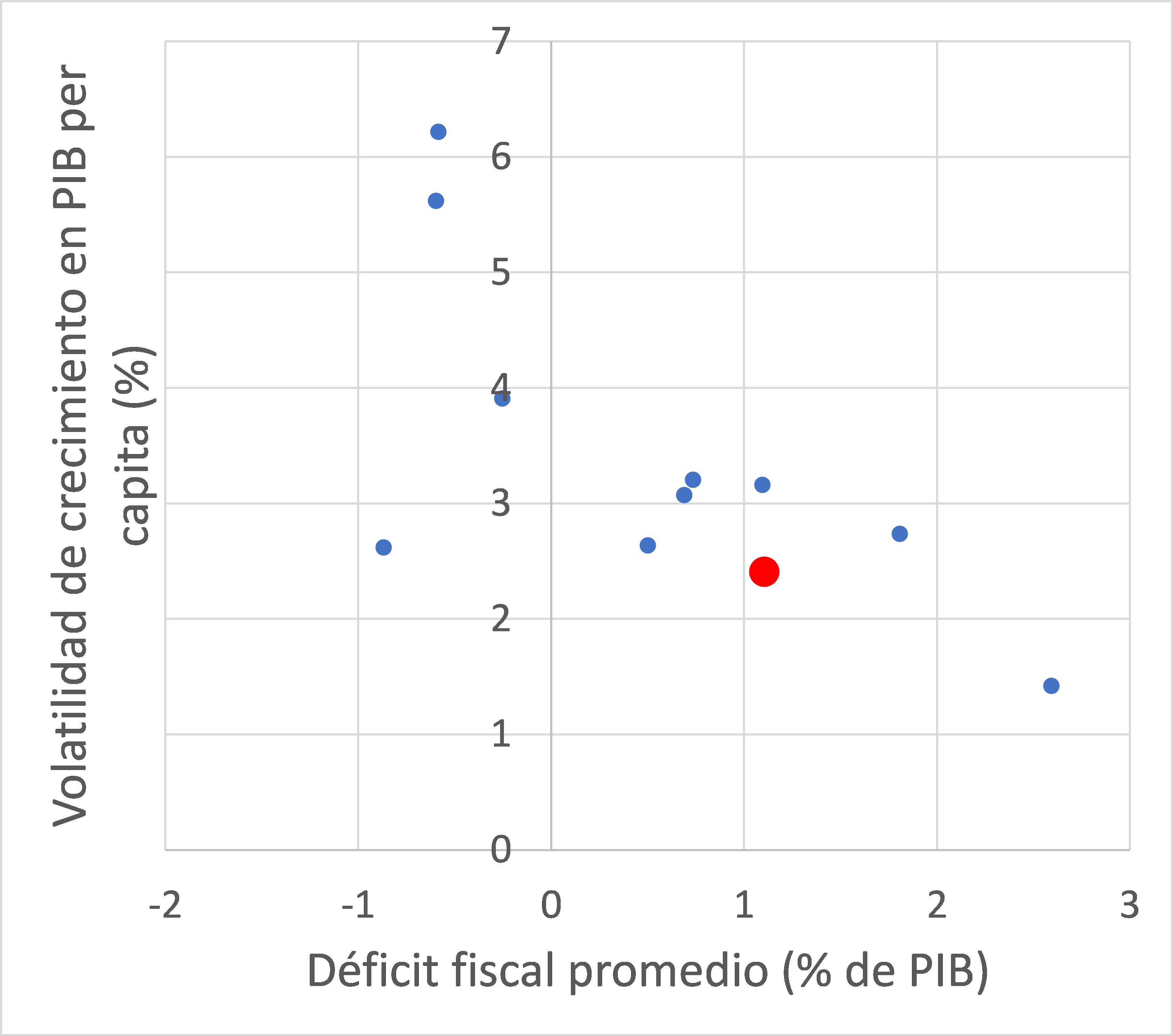

Kehoe y Nicolini (2021) documentan cómo los déficits fiscales de los países en América Latina se relacionan directamente con alta volatilidad macroeconómica y cómo esta alta volatilidad se traduce en mal desempeño económico. La Figura 2 ilustra la relación positiva entre déficit fiscal y volatilidad económica. Usando datos de déficit fiscal de Kehoe y Nicolini (2021), calculo la volatilidad del crecimiento en el PIB per cápita y el promedio de déficit fiscal para ventanas móviles de 5 años y encuentro que hay una relación positiva. Colombia tiene consistentemente baja volatilidad y bajos déficits fiscales (puntos rojos en la figura).

Los países latinoamericanos cayeron repetidamente en el mismo patrón: gasto público considerablemente por encima de los ingresos tributarios, financiamiento monetario del déficit debido a la incapacidad de financiarlo con deuda, inflaciones altas, muchas veces acompañadas de devaluación y crisis de balanza de pagos.

Figura 2: Déficit fiscal y volatilidad de crecimiento en PIB per cápita

Fuente: Banco Mundial y Kehoe y Nicolini (2021). Cálculos del autor. Los puntos rojos son las observaciones para Colombia.

Esta diferencia fue especialmente notoria antes de 1990. Mientras la mayoría de los países grandes de América Latina afrontaron una “década perdida” en los ochenta, Colombia creció en promedio 3,3% anual en términos reales (Perez-Reyna y Osorio-Rodríguez, 2021). Los bajos déficit fiscales ayudaron a que no se necesitara emisión monetaria alta para cubrirlos. Así, mientras otros sufrieron episodios de hiperinflación y en muchos casos tuvieron que cambiar monedas, Colombia ha usado el peso desde la Guerra de los Mil Días.

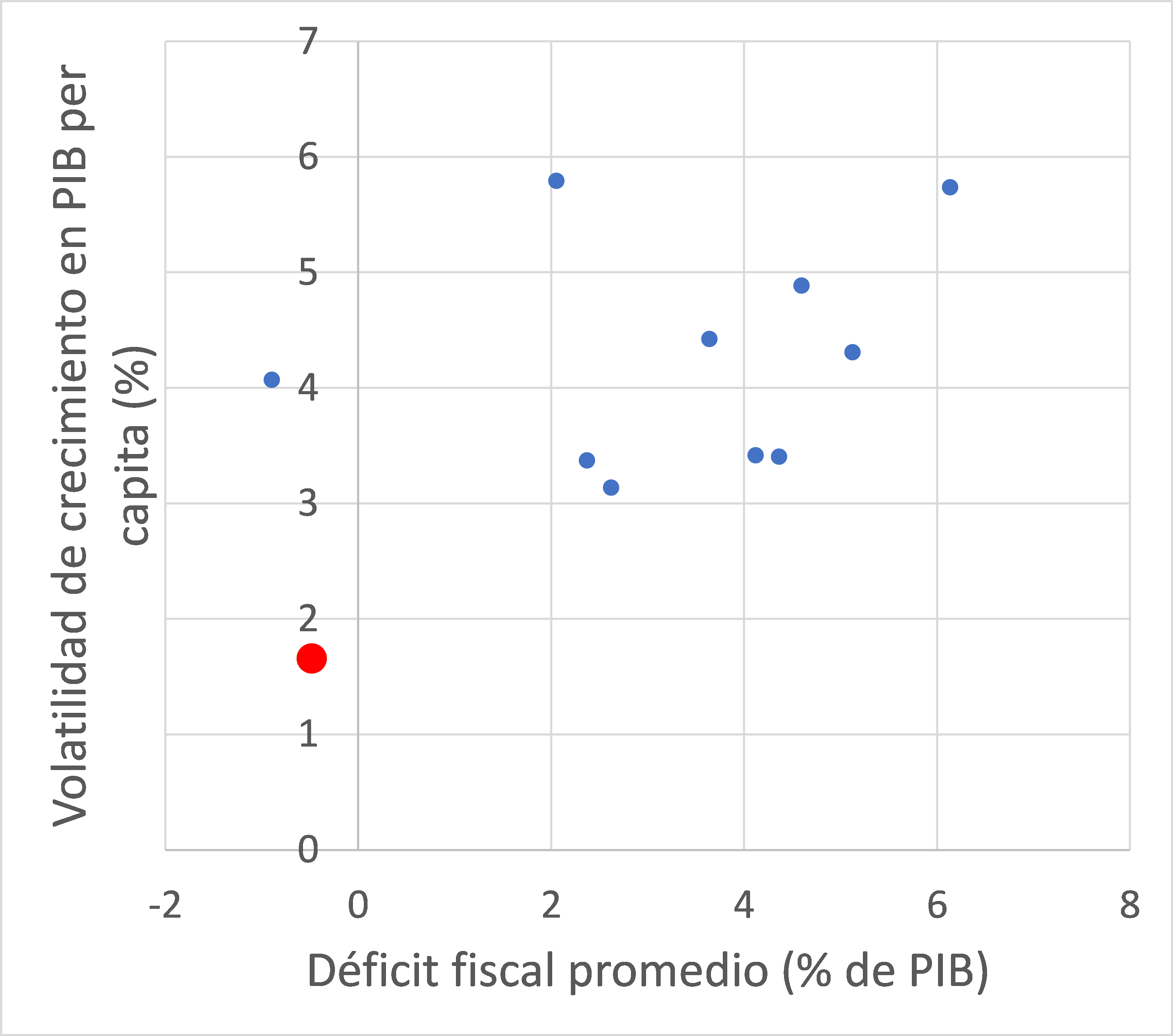

Sin embargo, desde 1991 Colombia no se ha destacado tanto. La nueva Constitución amplió significativamente el tamaño del Estado sin garantizar un aumento proporcional en el recaudo tributario. El resultado fue un crecimiento estructural del déficit fiscal que nos acercó peligrosamente al patrón latinoamericano tradicional. No es coincidencia que a finales de los noventa Colombia experimentara su peor crisis económica desde la Guerra de los Mil Días: los crecientes déficits fiscales jugaron un papel importante (Perez-Reyna, 2017; Urrutia y Llano, 2012). Las Figuras 3 y 4 ilustran esta diferencia. En la Figura 3 calculo el déficit fiscal promedio y la volatilidad del crecimiento del PIB per cápita para cada uno de los 11 países entre 1960 y 1990. La Figura 4 muestra esas medidas con datos entre 1991 y 2017. En el primer rango, la volatilidad en el crecimiento para Colombia (punto rojo) es notoriamente menor que para los otros países, consistente con déficits fiscales bajos; de hecho, en promedio hubo superávits fiscales. En el segundo rango, Colombia no se destaca ni en baja volatilidad económica ni en bajos déficits fiscales.

Figura 3: Déficit fiscal promedio y volatilidad de crecimiento en PIB per cápita (1960-1990)

Fuente: Banco Mundial y Kehoe y Nicolini (2021). Cálculos del autor. El punto rojo es la observación para Colombia.

Figura 4: Déficit fiscal promedio y volatilidad de crecimiento en PIB per cápita (1991-2017)

Fuente: Banco Mundial y Kehoe y Nicolini (2021). Cálculos del autor. El punto rojo es la observación para Colombia.

Hoy Colombia enfrenta una situación fiscal preocupante. Sin pandemia ni otros hechos de fuerza mayor que lo justifiquen, el déficit fiscal está alcanzando niveles no vistos desde la Guerra de los Mil Días (Junguito y Rincón, 2007). Más grave aún, no hay un plan creíble de ajuste. El presupuesto propuesto recientemente es inconsistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que ya sugería una posición fiscal bastante holgada. Esto sugiere que las autoridades fiscales no tienen una estrategia clara para retornar a la sostenibilidad fiscal. Esta deriva fiscal es especialmente peligrosa porque arriesga el principal mecanismo que Colombia ha usado históricamente para reducir la pobreza: el crecimiento económico (DANE, 2025).

Necesitamos volver a una economía “aburrida” de pasos cortos pero constantes. Esto no significa ignorar las necesidades sociales más urgentes. Al contrario, podemos aprovechar la estabilidad fiscal para implementar políticas sociales ambiciosas pero sostenibles. Cálculos sencillos muestran que erradicar la pobreza extrema en Colombia costaría menos del 1% del PIB. Esta es una cifra relativamente baja que refleja tanto el progreso que ya hemos logrado como la viabilidad de completar la tarea. La historia económica “aburrida” de Colombia no es una limitación, es nuestro mayor activo.

Referencias

- DANE (2025). Pobreza Monetaria

- Gadi, B. (2004). “The Cost of Business Cycles Under Endogenous Growth”, American Economic Review, Vol 94 (4), pp 964-990.

- Imrohoroǧlu, A. (1989). “Cost of Business Cycles with Indivisibilities and Liquidity Constraints”, Journal of Political Economy, Vol 97 (6), pp 1364-1383

- Junguito, R. y Rincón, H. (2007). “La política fiscal en el siglo XX en Colombia” en Robinson, J. y Urrutia, M., editores, Economía colombiana del siglo XX: un análisis cuantitativo, Banco de la República y Fondo de Cultura Económica.

- Kehoe, T. y Nicolini, J., editores (2021). A Monetary and Fiscal History of Latin America, 1960-2017. University of Minnesota Press, Minneapolis, EEUU.

- Perez-Reyna, D. (2017). “Historia del Banco de la República. Crisis de 1999” en Uribe Escobar, J., editor, Historia del Banco de la República, Banco de la República, Bogotá, Colombia.

- Perez-Reyna, D. y Osorio-Rodríguez (2021), “The Case of Colombia” en Kehoe y Nicolini (2021).

- Urrutia, M. y Llano, J. (2012). Los actores en la crisis económica de fin de siglo, Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia.